时代答卷内容简介

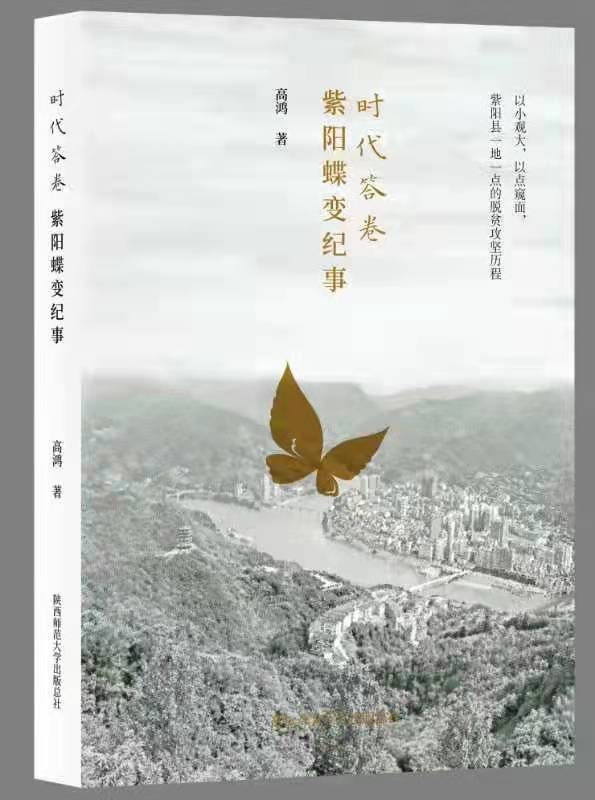

长篇报告文学《时代答卷》以贴近现实的创作手法,以小说家细腻的笔触,用一个个真实、生动鲜活的脱贫故事,展现紫阳脱贫攻坚工作取得的巨大成就,呈现扶贫工作的艰巨性和复杂性,突出党和政府扶贫的力量,传达贫困地区脱贫老百姓的心声,彰显基层党员干部在脱贫事业中的责任意识和担当精神。作者通过对紫阳一百余名奋战在脱贫攻坚一线工作中的先进人物进行深度采访,他们中有自强不息的贫困户,有带领大家脱贫致富的脱贫英雄,更多的是多年来坚守在贫困山区第一线的脱贫干部——第一书记,在决战脱贫攻坚的关键时刻,紫阳县干部群众克服万难,高质量打赢脱贫攻坚战,他们用自己的实际行动给党和人民交上了一份满意的“时代答卷”。通过《时代答卷》这部报告文学,展示我们党和国家在这场史无前例、举世无双的脱贫攻坚战役中取得的伟大成就,在实施“乡村振兴”战略中发挥先锋模范的作用,确保脱贫摘帽后乡村经济振兴繁荣稳固发展,致敬脱贫英雄,书写无愧于时代、无愧于人民的精彩华章。

2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告:“经过全党全国各族人民共同努力,在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利”。我们党在为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴的历史进程中,“创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。”以艺术的形式再现这一举世瞩目的成就,是时代赋予作家神圣的使命和职责。高鸿的长篇报告文学《时代答卷》就是这样一部站在时代前沿,响应时代召唤,为时代发声,为人民立传的“有筋骨、有道德,有温度”的作品。作品通过对陕西省安康市紫阳县脱贫攻坚工程的全景式、多侧面的真实展现,热情讴歌了“中国人民的伟大光荣,中国共产党的伟大光荣,中华民族的伟大光荣”,从而赋予作品以宏大激越的叙事品格。

一

时代性是报告文学的本质属性。这不仅因为它是除新闻之外最能与时代旋律息息共振的文体,更因为它检验和见证作家的对创作当下性的历史认知、艺术敏感和审美知觉。

把我们党领导的“消除绝对贫困”伟大壮举置于中国历史长河中去审美,是《时代答卷》所占据的思想高度,也体现了高鸿把握重大题材的艺术自觉。

这是一种历史的凝思追远。习总书记指出:“反贫困始终是古今中外治国安邦的一件大事。一部中国史,就是一部中华民族同贫困作斗争的历史。”作者正是从这一历史唯物主义的观点出发,爬梳剔抉地梳理了自古及今为治国安邦而与贫困斗争的历史线索。从早期奴隶社会的“无衣无褐,何以卒岁”到屈原的“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”;从孟子“七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也”的低水平需求,到盛唐时期“是岁江南旱,衢州人食人”;从被某些学者捧为中国史上最富庶的北宋“人间行路难,踏地出赋租”到明清一降“凋敝、脆弱的乡村首当其冲,受到前所未有的冲击。”在作者看来,这些朝代,虽然也有过“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”经济繁荣,然而,它总是与乡村的贫困,与庶民的痛苦相伴随,从而形成“四海无闲田,农夫犹饿死”、“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的巨大贫富差别。虽然在中国历史上,不乏汉代董仲舒谏言“限民名田”、唐朝李贽的《均节赋税恤百姓疏》、明代王廷相的《慎言御民篇》、清代唐甄的《潜书富民》等改革,作者在历史地肯定了这些与贫困斗争的政策在历史上积极作用的同时,指出:“由于生产力水平低下,以及疾病、战乱、自然灾害等因素的影响,即使在历史上的‘盛世’,人们也从未远离贫困。”

马克思说:生产过程“表现为双重的关系:一方面是自然关系,另一方面是社会关系”。作为一位报告文学作家,高鸿并不满足于对具体史实的追述,而试图从理论上追溯贫困历史积累的根源。作者从两个层面分析道:“统治者虽然重视农业,但却并不很重视农业技术的开发。从战国后期开始,中国进入了铁器时代,使用铁制农具,一直到近代,中国……农业生产技术并没有太大的突破。”而更为根本的是,历代改革者所依附的政治制度,“目的无非就是为了维护少部分人的阶级统治,中国古代老百姓本来就不占有土地。”即便是像“太平天国”、“洋务运动”、“辛亥革命”这些具有启蒙意义的社会运动,尽管“以巨大的震撼力和影响力推动了中国社会变革,但从根本上没有改变中国贫穷落后的面貌。”前者是生产力层面的分析,后者是生产关系层面的阐释。这样,作者就从生产力与生产关系对立统一的理论高度揭示了中国历史上不可能从根本上消除绝对贫困的本质原因。

这是一种时代的高瞻哲识。意大利学者克罗齐说:“一切历史都是当代史。”“历史是一面镜子,从历史中,我们能够更好看清世界。”对于历史的回眸,在于为现实提供参照系。因此,当作家将目光转向“1921年,中国共产党成立”时,就透过历史烟云,发现“追求民族独立,实现人民解放,摆脱贫困落后,成为一代代中国共产党人铭记于心的使命和扛在肩头的责任。”从而开始了“共产党领导下中国反贫困斗争的最初实践。”尽管当时我们党还没有取得全国政权,然而,在作家价值认知上,“他们不屈于命运,不甘于贫困,竭尽拼劲、韧劲和闯劲标注民族精神的新高度。”据此,作家将消除贫困与社会制度的优势有机地联系在一起,得出“直到中华人民共和国成立,中国人与贫困的斗争才有了胜利的希望”的结论。无论是共和国初期为群众贫困潸然泪下的东山县县长的谷文昌,还是上世纪六十年代带领兰考群众治穷治沙的焦裕禄;无论是改革开放初期因群众生活困难而自己“打脸”的山东菏泽地委书记周振兴还是“7年时间里,他与当地农民同吃同住,同甘共苦,深刻地体会到中国农民的艰辛和不易”的习近平,“一代代中国共产党人为了民族复兴和人民幸福前赴后继,殚精竭虑,一心为公,无私奉献,带领着中国人民在这块热土上,书写着最新最美的华章。”正所谓“历史从哪里开始,思想的进程也从哪里开始”,理论的逻辑起点和进程应当与客观历史现实的发展进程一致,思想意识总归是存在的反映。作者站在历史的制高点上,由衷礼赞“世界上从来没有哪个政党,能像中国共产党这样把脱贫攻坚作为优先政策目标,集中全党精锐力量投向脱贫攻坚主战场。”在我有限的阅读范围内,它代表着高鸿文学思维的新高度。“文学作品的美学本质和美学价值以及与之相关的它们的影响是那个普遍的和有连贯性的社会过程的一部分。”(卢卡奇语)

这是一种以大观小的艺术俯瞰。“以大观小”是中国绘画的一个重要范畴,如果说,在绘画领域,它是指整合视觉意象、创造性想象的心理过程或心理现象。那么,在高鸿的报告文学创作实践中,则表现为“俯瞰九江水,旁瞻万里壑”的宏阔视野。首先,作者是在全党“把精准脱贫作为三大攻坚战之一进行全面部署,锚定全面建成小康社会目标,聚力攻克深度贫困堡垒,决战决胜脱贫攻坚”的历史背景下走进曾经是国家级贫困县的紫阳的,这种大氛围,赋予作者以“会当凌绝顶”的意在笔先机遇;其次,作者是在紫阳县脱贫攻坚取得全面胜利的时刻进入采访实践的。这种时间节点使得作者有可能从矛盾普遍性与特殊性、个性与共性的统一上去进行一场“求证型”寻觅。从认识论层面讲,一是站在全国的视角看紫阳,二是通过对紫阳的典型解剖印证“我们在脱贫攻坚领域取得了前所未有的成就,彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势”的真理性。再次,作者是以一位报告文学作家的身份走进紫阳人民脱贫致富的火热实践的,这种非自致角色使得作家总是把艺术的笔触自觉地伸向生活的质感,伸向在这方土地上奋进拼搏的人,伸向这些人丰富的精神世界。而“人”在任何时候,都是文学作品的核心,是作者寄托其才思的载体。诚如捷克著名报告文学家基希所说:“作家必须从现在的关联中显示过去和未来。”

由此可见,当高鸿以大篇幅铺写序章时,他事实上已经为自己即将开始的叙事进程寻找到了一个发力的支点,视角的制高点。他向祖国和人民的报告因了这个支点而精彩纷呈,因了这个制高点而荡气回肠。

二

作为一位站在时代前沿的作家,不但要在实践中不断解决写什么的题材选择问题,而且必须对怎样写,如何准确地实现对生活的理想审美表达,保持一种高度的艺术自觉。尤其是面对消除绝对贫困这样关系到实现全面建成小康社会的宏伟目标,见证我党执政能力,承载中国精神的历史壮举,高鸿的可贵之处不仅在于始终不渝地坚守报告文学的他律性,牢牢把握“以人民为中心”的方向,以宣传中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量为价值取向,更在于充分尊重报告文学的自律性,以创新的姿态,不断探索审美表达的新途径,构建宏大叙事的新图谱,寻找反映生活本质的新焦点,从而使得《时代答卷》成为一部书写“自然的美、生活的美、心灵的美”的交响组曲。

以散点透视的方法发现生活,是《时代答卷》一个突出的艺术特点。不错,相对于党的十九大“把精准脱贫作为三大攻坚战之一进行全面部署”的庞大系统工程,地处秦巴山区的紫阳县也许就是一个子系统。然而,正如矛盾的共性往往寓于矛盾的个性之中一样,它必然蕴含着母系统存在的矛盾关系、矛盾侧面和矛盾环节,因此,在某种意义上,紫阳脱贫攻坚乃是中华民族战胜贫困的现实影像。为了应对这种复杂的挑战,高鸿选择以撒点透视的方法走进生活,力求从多个角度去发现事物的特征,从多个侧面去破解历史创造的奥秘,在有限的时空内追寻无限的精神光束。

第一个层次是宏观扫描。作家艺术的目光,掠过“不啻微芒,造矩成阳”的钟灵毓秀,驻足“汉江由西至东横贯全境,任河由南向北纵流入汉江,两条河谷将全县分割为东南部大巴山区、西南部米仓山区、北部凤凰山区及其东部的蒿坪河川道”的物华天宝,领略“紫气东来,阳光普照”的文化氤氲,礼赞它“境内广泛分布着我国少见的富硒岩层,含硒量高达5.66—32.06ppm”、“以富硒绿色产品为代表的富硒文化,以紫阳蒸贫子、三转弯宴席、民间小吃为代表的饮食文化,以瓦板岩建材及其雕刻工艺为代表的板石文化,以瓦房店会馆群为代表的会馆文化”的资源优势,更感慨它辖区35万人,贫困发生率达37.91%,建档立卡贫困户40329户133057人,贫困村133个的现状和紫阳人民不甘贫穷,“敢叫日月换新天的”英雄壮志。当作家轻轻翻开岁月画卷的时候,就从笔下流出“紫阳人民在各级党和政府的大力支持下,栉风沐雨,奋发图强,在脱贫攻坚的战线上发生了许多可歌可泣的故事”:那是“841”名省市县扶贫“第一书记”的铿锵步伐,是“6126名帮扶责任人结对帮扶40329户贫困户”的人文温暖,是“四名扶贫干部牺牲在工作岗位,一百余名扶贫干部受伤”的前仆后踣,是彪炳史册的脱贫攻坚战“紫阳模式”和“紫阳奇迹”,是内生活动力与外部条件彼此互动的动态生机。这种宏观扫描,不但把紫阳脱贫攻坚置于全党全国脱贫攻坚的总格局中,在比较效应中突现紫阳脱贫在当代中国的价值,而且为进入深度开掘提供了一把钥匙。

第二个层次是中观聚焦。脱贫攻坚是一项关系中华民族前途命运的系统工程,它的每一个侧面,每一个环节都同总体格局保持着必然地内在的联系,而关键恰恰在最具体、最繁琐也最质感的乡镇。作为中观层次,它上连着党和政府,下牵着百姓的疾苦。既是党扶贫政策的着陆点,又是守正与创新、主观与客观、干部与群众矛盾的焦点,同时它也是最前沿的时代报告者。对于这样立体的客观物象,线性审美显然是不够的。据此,作家智慧地选择了移动聚焦法,从时间与空间的结合上,多视点地处理写作资源,从容地表现空间跨度比较大的方方面面,浓墨重彩地反映乡镇在脱贫攻坚中的中坚地位和价值。伴随着作家的“步移景换”,读者追逐着蒿坪镇党委书记秦宗道的脚步,去丈量“世界上最遥远的距离是从‘知道’到‘做到’的距离”,去咀嚼“民心是最大的政治”的丰富内涵;读者的心潮伴随着以娄芳为代表的汉王镇一班人的苦乐年华而激荡,那些“每年休息的时间加起来不到15天”乡镇干部“工作常态”,那些“一年四季几乎都在山上。亲人去世,仍然在岗位上”的献身精神,那些“走遍了全镇1360户贫困户,搬迁近一千户”的忙碌背影,向我们呈现的是中国最基层干部的时代的精神风采,“群众心头树丰碑”、“用生命擎起好干部旗帜”的诗意震撼跃然纸上。读了焕古镇党委、政府向群众许下“摘帽不摘责任;摘帽不摘政策,摘帽不摘帮扶,摘帽不摘监管”的庄严承诺,会触摸到中国最基层的领导者那颗与百姓共苦乐的跃动的心率,由此而对习总书记“只有把基层党组织建设强、把基层政权巩固好,中国特色社会主义的根基才能稳固”的深远历史意义有了本质的认知。

第三个层次是微观点绚。如果说,报告文学的生命在于它的真实性亦即非虚构性。那么支撑这条生命线的就是来自第一线的典型事实,因了其鲜活性和丰富性,又因了其所处微观地位与生命主体的贴近性给作家提供了“微观点绚”的艺术空间。在中国丰富的词典里,“点绚”这词被解释为“点笔挥翰而使绚烂多彩。”“江山就是人民,人民就是江山”,在作家高鸿的审美视野中,“装点此关山,今朝更好看”的是紫阳35万群众,作家的责任就在于将这些辉耀山河的亮点准确地呈现给读者。“八百壮士凿天路”的壮举感天动地。66岁王芳菊老人“给自己准备的卖棺材卖了700元钱,亲自送到村干部手中”的行为诠释了一个时代的情怀;“村民共集资40多万元,投劳23700个,开挖土石36万立方”的业绩镌刻着“为有牺牲多壮志”的民族精神。更不用说,“带着儿子去扶贫”的驻村干部张小红、带头为群众“卖茶”的蒿坪镇全兴村“第一书记”詹世弟、倒在扶贫征程中的双桥镇镇长陈威强……这些典型群像,就如一颗颗明星,镶嵌在紫阳这艘驶离贫困,驶向“小康”的航船上空,让她的每一个角落都铺满党的阳光雨露。“典型和他的许许多多同时代人之间随时随地都可以找出一些共同点。”(巴尔扎克语)这也正是《时代答卷》的魅力所在。

正是这种多视域的散点透视,给予《时代答卷》以强烈的在场性,叙事体系的完整性和叙事模态的立体性。它以文学的语言向世界发声:在占人类人口四分之一的国度消除贫困,不仅宣示了中国共产党人的使命和责任,更延续着中华民族“崇仁爱、重民本、守诚信、讲辩证、尚和合、求大同”的精神品格。

以“脱贫攻坚”为主线,展开板块式叙事,是《时代答卷》的另一个显著特点。塞尔维亚著名报告文学理论家T·巴克说:“小说有自己的主要线索,即它的主角们的生活,而报告文学的主要线索是主体本身。”服从于“消除贫困、改善民生、实现共同富裕”的时代主题,《时代答卷》打破了线性叙事的窠臼,以六卷、二十六章的规模,构建起一个纵横交织、点面结合、彼此观照的多板块宏大叙事体系。

它是一曲腾焰飞芒的阳光礼赞。习总书记指出:“坚持发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的政治优势,形成脱贫攻坚的共同意志、共同行动。我们广泛动员全党全国各族人民以及社会各方面力量共同向贫困宣战,举国同心,合力攻坚,党政军民学劲往一处使,东西南北中拧成一股绳。”这也是高鸿所倾力倾情,倾注笔墨所展示的重点。从中央到省、从市到县,不同战线上的“扶贫”队伍,集结在2204平方公里的土地,不管他们曾经有过多少彼此不同的非自致角色,然而,此时他们拥有一样的初心和使命,这就是“为人民谋幸福”,把党的阳光撒向山乡的每一个角落。在作者笔下,产业扶贫让曾经孤独的全兴村迈进了小康行列,全村“现有产业基地4处,农业园区2个,带动近125户贫困户脱贫”;健康扶贫,使城关镇“受益对象达1800户6000人次”,“建档立卡贫困户签约2811户8520人。截止2019年11月23日,全镇建档立卡贫困户中,在册因病致贫户占比下降到0.4%。”;金融扶贫在穷乡僻壤创造了投资1.5亿,建设“工业标准化厂房”的奇迹,书写了“全国约15000名建行人献出爱心”,认领茶园300亩”的“春天童话”;文化扶贫送上作家艺术家一缕缕人文温暖,陕西省作家协会以“购买扶贫产品金额4.6万元,消费扶贫人均消费金额为1900元左右”铿锵行为,赢得了“位列省级单位驻紫阳扶贫22家参扶单位第三名”的殊荣。这些在紫阳土地上播洒,在紫阳土地上长出的故事,勾勒出“众人划桨开大船”的扬帆远航,彰显了社会主义“集中力量办大事”的制度自信。

它是一首“鞠躬尽瘁”的公仆颂歌。活跃在《时代答卷》里的国家公务员,有的居于领导地位,有的只是普通工作人员,但是他们都有一个共同的身份,即:时代的答卷人。这使得作家高鸿把审美的目光聚焦在权力关系上。他十分注意通过“出卷人”的评价来认识公仆们的职业精神。当我们从一位乡村老太太感激泪水中咀嚼其背后所获得得幸福感时,当我们为驻村干部为了搬迁一位住在半山腰的而不惜十数次上门费口舌时,当作家确切不移地描写群众洒泪送别倒在扶贫路上的公仆时,他们获得就是群众“满意”两个字的评价时。这么多径流所汇聚的就是历史的涛声。这是作家在蒿坪镇街头听到的声音,它引发我们对中国共产党人的权力观念做穿越历史尘烟的思考。作为答卷人,他们以崇高信仰,庄严的使命感,严肃的责任感回答了什么叫情为民所系,权为民所用,利为民所谋。

它是一部壮怀激烈的生命史诗。一部《时代答卷》,用了整整一卷的篇幅叙写把命运牢牢掌握在自己手中,向贫穷宣战的普通百姓的故事。字里行间贯注着作家高鸿对于“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”的唯物史观的理论认知。在作家看来,党关于脱贫攻坚的一系列方阵政策,省、市大量从外部输入的支援,说到底只是事物变化的外因,它只有化为紫阳人民自力更生、艰苦奋斗的内生动力,才能真正消除贫苦,改善民生,并由此出发,走上振兴之路。正如马克思所说:“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”在奔向小康的金光大道上,走着“出身农村,专注一业,但他眼界宽、格局大,有一颗兼济天下的心”的农民企业家郑远元,他在外拼搏多年,带着浓浓的桑梓情,回馈故乡,使故乡“铁佛村”全村928户村民,有一半的的村民买了小汽车,有200多户分别在高桥镇开发建房并在镇安置小区、紫阳县城和安康市购买新房。”;走着“从一家小卖部做起”,“成为紫阳电商物流以及农产品上行的重要主体”的王思兰,“近年来,累计投入600多万元,帮扶紫阳县毛坝镇腰庄、干沙、墙院、瓦滩四个贫困村1150个在册贫困户4071人的摆脱贫困”;走着“10岁之前没穿过鞋,14岁之前没下过山,15岁外出在小煤窑、小铁矿打工”,靠奋斗走上富裕路,回乡创业,“投资9000万元创办紫阳县紫诚旅游公司,打造紫阳县任河漂流旅游项目”陈禄军。作家在礼赞这些乡村精英善行义举的同时,没有忘记纵向地追溯他们清贫的童年、清苦的青年时代,意在从美学层面揭示“人”生命绽出,就是一个改造客观世界“和目的”过程,历史选择他们,他们也创造历史;时代让他们脱颖而出,也给予他们实现价值的机遇和平台;生活让他们辛勤地劳作在大地上,也给予他们谱写生命史诗的“翰墨丹青”。这样,他们就不是“单个”的存在,而成为紫阳人民命运旋律的诗意象征。他们的文学象征意义远远大于他们自身的存在。因此,在高鸿的审美视野中,与其把他们视作为紫阳脱贫攻坚作出贡献的社会力量,毋宁说他们以自己的生命范式诠释了人的美学存在的本质力量。正如俄裔美籍纳博科夫在《文学讲稿》中所说:“艺术的魅力可以存在于故事的骨骼,思想的精髓里……最终要看它能不能兼备诗道的精微和科学的直觉。”

所有这一切都表明,发现和表达从来就是考验作家驾驭生活功力的重要标识,如果说,敏锐的发现给予了作家开掘生活的智慧,那么,精确的表达则赋予作品以价值和力量。“真实是艺术最贵重的质料,精确是它最好的处理方式。”在高鸿精心构建的叙事体系中,不仅体现着作家对人的生命诗学的追求,更以时间维度的纵向追溯,空间维度的横向扫描,板块之间的有机黏连,体现着他强烈的结构意识。

三

发现与表达的关系,不仅仅体现在审美视角和结构文本的层面,还体现在语境层面。“语言是存在的家”,语境问题,说到底仍然是如何言说亦即如何表达的问题。所有的结构,因为语言而获得了“实体”存在。读《时代答卷》,会发现,对于汉语资源的美学调度,使得作品的语言不仅有着惟真是美的信度,缘情绮靡的温度,更有着缘思邃理的力度。

一是靠情景交融动人。例如在“八百壮士凿天路”一节中,作者以写意的笔墨,勾勒出竹山村“两岸山坡陡峭,站在高高的悬崖峭壁上,万丈深渊,感觉一阵阵眩晕。任河从峡谷底部穿过,像一条细细的线,大山刀劈斧削,令人望而生畏。山民背着沉重的背篓艰难地沿着陡峭的山坡往山走,感觉像爬楼梯一样”的自然环境,仿佛一幅画,而血气方刚的竹山村党支部书记侯在德就在这样背景下率领乡亲们踏上寻找出山之路,打通富裕之路的征程。作家的笔,如镜头一样,在摇过了“每天天不亮,村民们就自发地扛着修路工具,打着火把出门了!深更半夜打起火把去修路。从家里到修路工地,村民们要走近四个小时的山路,山壁上蜿蜒十多公里的山路上,到处都是村民们修路的身影”的大景之后,将工笔重彩定格在人与山的鏖战上:

精壮的年轻汉子承担了打眼放炮的重活,山顶上垂下一根根绳索……腰里绑着绳索,将他们挂在峭壁上……在悬崖峭壁上晃来晃去,十分危险。

在这里,青山既是人生存环境的写实,又是山里人精神品格和性格的象征。面对大山,人“咬着牙关,但不管再苦再累,那怕磨掉几层皮,都要支撑着把路修通啊!”而面对人,大山终于低头,“再硬的岩石硬不过村民”,河水终于让路,“天堑变通途。”作家特别写到,安康市交通局长在省人代会发言时谈到竹山村修路人的故事时,几度落泪。读来余音绕耳,经济不绝。由此不难看出,好的报告文学作品“全在情景交炼,得言外意。”({宋}张炎语)

二是靠细节真实感人。有专家认为,细节是指人物、景物、事件等表现对象的富有特征的细枝末节,它是文学作品情结的基本构成单位。有着丰富小说创作经验的高鸿,对此不仅熟稔,而且在实践上达到了一种自觉。例如在第四章中叙述驻村干部与群众的血肉联系时,作家是通过一些细微之处款款从笔底流淌出来的。扶贫干部张小红去给贫困户送钱,“让70多岁的贺爱心和老伴非常开心,从灶头取下一块腊肉,要招待这位‘稀客’。张小红得知老贺的妻子也姓张,说:‘你的老伴也姓张,我就认个姑嘛,当侄女的孝敬姑姑,总是理所当然的吧?’见推辞不掉,老贺这才把钱收下。”一块腊肉,在紫阳山区是再平常不过的食品,然而对于贫困户贺爱心来说,也许是他唯一拿得出的‘奢侈品’,如今慷慨地拿出来给驻村干部吃,不仅外化出山里人的诚实质朴,更表现出在情感上对扶贫干部的亲近,这是第一层;其二,“腊肉”是一块媒介,它引发的情感发酵是张小红把贺爱心老伴认了“姑姑”,从而进入“人民儿女”的角色。其三,当贺爱心夫妇渠成水到地接受了扶贫款时,张小红“突然觉得有一种成就感,就像自己的亲人实现了某种久违的愿望,内心深处一阵颤动。”至此,无论是主体还是客体吗,境界都获得了升华。不难看出,生动而又真实的细节在作品漓漓如贯珠,推动情结“长恨春归无觅处,不知转入此中来”的寰转发展。

又如在第五章“浪子回头”一节中,当四十岁了,还是光棍的罗田府在第一书记詹世弟的帮助下找到一份工作,第一个月拿到3000元后,“给自己买了一身体面的衣服,发现别人看自己的眼神也不一样了,从此像换了个人似的,不再那么固执了。”这细微的变化携带了太多的信息:它是罗田府第一次认识到活人的自尊的重要节点,它也是舆情价值目光转换的节点。因为这个节点,作为社会关系总和的载体人获得了“在世之世”的生命诗意;因为这个节点,社会主义制度自信在全兴村不是一个抽象的概念,而是生机勃勃的现实。因为这节点,人对于世界的观点发生了质的飞跃。正如俄罗斯作家阿·托尔斯泰的一句名言:“如果把我的作品比作编织好的生活的网,那么,细节就是网中结点。”

三是靠地域语境近人。在某种意义上,语言的地域性是一个文学地理学概念。所谓一方水土养一方文化,地处秦巴山区的紫阳县,战国时属于楚国汉中郡,秦灭巴楚后,归于秦。这种融合的文化生态造就了紫阳兼有楚文学浪漫和秦文学雄劲的语言特征,形成了以“山歌”为代表的地方民俗风情。这自然引起了在语言瀚海中泛舟的高鸿的热切关注。因此,以“山歌”开篇,以“山歌”穿缀情结,以“山歌”丰富人物性格,构成《时代答卷》一道引人注目的风景。例如第六章《山歌书记》,作者在“九月采茶是重阳,菊花造酒满缸香。太白喝罢菊花酒,下笔做诗几十张……”的开篇词中推出山歌书记蒿坪镇双胜村驻村第一书记杨远忠。接着,笔酣墨饱地描写了杨远忠“以歌会友”的热烈场面,尤其精彩的是在一次群众集会时,随口唱了一首《郎在对面唱山歌》,一下子拉近了与群众的距离。他用传统民俗文化凝聚人心,用传统民俗文化弘扬时代精神。有一节描写杨远忠与村民对歌的场面,歌手互答,气氛热烈。一首《人人都说茶山好》》不仅让双胜村成为远近闻名的“山歌村”,更使得紫阳富硒茶伴着歌声飞到山外,飞进市场。读来如闻其声,如临其境。

伴随着全媒体的到来,人们对于报告文学作为非虚构体裁对于前沿信息的敏锐回应,对于事实真相孜孜不懈的追寻,对于客观物象写实性的展示越来越关注。这不仅因为“在小说里,人生是反映在人物意识里”,“在报告文学里,人生却反映在报告者的意识上”,还因为作家们在叙事中的自我介入,完全是积极主动的,不是消极被动的;是微观化的,不是宏观性的;是现场直击式的,不是经验转述式的。高鸿就是以这样“叙事者”的身份其亲近秦巴山区的。因此,我相信,这个文本的每一个章节甚至每一个字,都印着他坚实的足痕,都深深地烙下时代的印章,它的时代价值和文化价值必将随着岁月的前行而越开越展示出来。

(本文作者系中国作家协会会员、咸阳师范学院兼职教授、陕西工业职业技术学院客座教授、咸阳市作家协会原主席)

2021年6月于咸阳